9月17日,由中國經濟信息社主辦、新華指數研究院承辦的“2025新華指數慶豐收秋季發布暨農業戰略風向標大會”在北京市廣陽書院召開。會上,新華指數研究院集中發布了涉及多個省份的農產品指數,“新華·紫云紅芯紅薯品牌影響力指數”首次面向全國發布。

圖為新華·紫云紅芯紅薯品牌影響力指數發布現場

指數躍升的核心密碼:消費者互動驅動品牌價值裂變

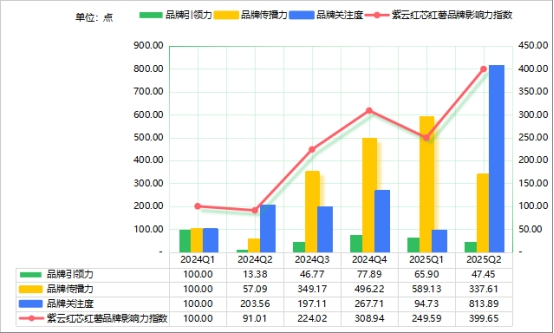

品牌影響力總指數的“量級突破”,其核心引擎在于消費者從“被動接收”到“主動參與”的深度轉變。2025年第二季度,品牌關注度分項指數環比飆升759.14%,達813.89點,自媒體平臺互動量突破5.86萬次。微信端“兵支書”黃恒禮帶領村民賣紅薯增收的故事,引發大量互動。這種情感聯結的深化,使品牌口碑與熱度實現“雙爆發”——全平臺好評率持續保持100%,央媒報道總瀏覽量超300萬次,其中新華社單篇稿件閱讀量達220萬以上。尤為可貴的是,品牌傳播力與引領力形成“長期韌性”:傳播力指數同比增長491.39%,短視頻平臺直接帶動電商轉化;引領力指數雖環比微調,但同比仍增長254.56%,央省媒體刊文量占比超90%,夯實了“地理標志產品+綠色食品”的權威認知。這印證了一個關鍵規律:當消費者成為品牌共建者,“小紅薯”便能釋放大能量。

圖為新華·紫云紅芯紅薯品牌影響力指數趨勢圖(2024Q1-2025Q2)

全產業鏈的硬核支撐:從田間到餐桌的系統性升級

指數的亮眼表現絕非偶然,其根基在于貴州省紫云縣以全產業鏈思維重構產業生態。在生產端,依托亞熱帶季風氣候與富硒黃壤優勢,2024年種植面積達4.2萬畝,通過與貴州省農科院合作推廣脫毒育苗、綠色防控技術,薯苗畝產躍升至3500斤(較傳統品種翻番),并配套建設大棚、冷庫及機耕道,破解“靠天吃飯”困局。在加工端,貴州圓圓農業等企業開發紅薯干、全粉、飲料等深加工產品,年消化紅芯紅薯大薯3000噸,直接解決100余人就業,實現從“賣原料”到“創價值”的跨越。在市場端,借力阿里巴巴、京東電商平臺與“助農直播”,推動“紫貨出山”;更將紅薯產業與格凸河景區旅游深度融合,打造“農耕體驗+美食打卡”新業態,形成“一產穩基、二產增值、三產引流”的良性循環。

圖為紫云紅芯紅薯

差異化破局的制勝關鍵:高原特色鑄就全國標桿

面對全國紅薯產業同質化競爭,紫云紅芯紅薯的突圍之道在于“高原生態+雙重認證”的精準定位。對比河北盧龍甘薯(主攻淀粉出口)、河南唐河紅薯(依賴規模種植)、江浙天目山小香薯(側重電商渠道),紫云優勢凸顯:品質獨特性上,產區土壤硒含量達國標,紅薯蛋白質含量1.20%、鉀含量1640mg/kg,熟食“香甜軟糯無渣,食有板栗香”,營養與口感雙領先;品牌權威性上,集齊國家地理標志商標、綠色食品A級認證、“中國農產品百強標志性品牌”等榮譽,成為西南少有的“雙認證”品種;數據賦能上,全國首個紅芯紅薯品牌影響力指數實現“產業數據化、品牌可視化”,為特色農產品提供科學決策依據。這種立足地域稟賦的差異化戰略,不僅規避了價格戰,更將“高原小薯”塑造成“番薯中的松露”,在紅海市場中開辟藍海。

未來發展的戰略路徑:從豐收走向持續繁榮

豐收節的喜悅背后,指數報告為產業長遠發展錨定四大方向:其一,設施強基,以高標準農田建設升級排灌系統與冷鏈,引入中小型機械應對勞動力老齡化;其二,種薯提純,3年內建成工廠化脫毒育苗基地,解決種質退化問題,穩定畝產與品質;其三,綠色護航,推廣生物防治模式,完善質量追溯體系,守護“100%好評”金招牌;其四,雙軌拓市,強化地理標志保護塑造高端形象,同時拓展一線城市市場與加工訂單,實現“鮮食保溢價、加工保規模”。這些舉措直指產業痛點,彰顯從“被動豐收”到“主動創收”的戰略轉型。

新華·紫云紅芯紅薯品牌影響力指數躍升遠不止于數據突破,更是生動詮釋了“質量興農、品牌強農”的深層邏輯,當科技賦能生產、數據驅動決策、三產深度融合,一株高原紅芯薯便能串聯起鄉村振興的完整價值鏈。(韓燕)

主站蜘蛛池模板:

枣强县|

芷江|

小金县|

奉节县|

邹平县|

周宁县|

乐安县|

凭祥市|

建瓯市|

北宁市|

衡水市|

广西|

崇左市|

新昌县|

柏乡县|

万载县|

陇川县|

馆陶县|

岫岩|

锡林浩特市|

临邑县|

措美县|

龙里县|

北辰区|

客服|

若羌县|

屯门区|

双柏县|

龙州县|

大石桥市|

万山特区|

蓝田县|

晋中市|

西宁市|

双城市|

锦州市|

浏阳市|

丹凤县|

腾冲县|

都江堰市|

遵义县|

主站蜘蛛池模板:

枣强县|

芷江|

小金县|

奉节县|

邹平县|

周宁县|

乐安县|

凭祥市|

建瓯市|

北宁市|

衡水市|

广西|

崇左市|

新昌县|

柏乡县|

万载县|

陇川县|

馆陶县|

岫岩|

锡林浩特市|

临邑县|

措美县|

龙里县|

北辰区|

客服|

若羌县|

屯门区|

双柏县|

龙州县|

大石桥市|

万山特区|

蓝田县|

晋中市|

西宁市|

双城市|

锦州市|

浏阳市|

丹凤县|

腾冲县|

都江堰市|

遵义县|